Coachs sans diplôme

Coachs sans diplôme

Un départ de Mbappé : quand l’économique se conjugue…

13 juin 2019, 19h30 : alors qu’un immense soleil enflamme la capital espagnole, le grand Eden Hazard, recruté 100 millions d’euros s’avançait pas à pas dans l’antre madrilène sous les yeux ébahis des socios, le tout dans une ambiance galactique rappelant celle de Cristiano Ronaldo dix ans plus tôt. Mais coup de théâtre : en une fraction de seconde, les socios madrilènes, amassés dans les tribunes s’écriaient “Nous voulons Mbappé !, Nous voulons Mbappé ! ”, faisant alors passer un message à Florentino Pérez.

Ces exclamations pourraient paraître anecdotiques mais elles intervenaient après les déclarations fracassantes du jeune prodige français le 19 mai 2019. Celui-ci avait en effet déclaré “j’ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c’est peut-être le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs pour un nouveau projet.” La suite on l’a connait. 352 millions de dépenses sur Jovic, Hazard, Mendy, Rodrygo et Militao, un transfert de Pogba avorté et un porte monnaie vide: Mbappé restait au PSG.

Mais désormais de l’eau a coulé sous les ponts. D’un côté, le Real Madrid peine à retrouver de sa superbe et compte encore sur des cadres vieillissants alors que les jeunes recrues déçoivent. De l’autre côté, se trouve un club parisien dont les problèmes tactiques et institutionnels ne semblent toujours pas réglés malgré un retour tonitruant de Leonardo au commande. Entre ces deux mastodontes européens, un joueur ambitieux, sur une pente ascendante, champion du monde mais dont la progression semble s’essouffler depuis deux années.

Face à ces problèmes différents, reste à savoir si une solution, non pas miracle mais faisant converger les intérêts des deux clubs, peut être trouvée. Concrètement, l’arrivée de Mbappé dans la capitale espagnole ne serait-elle pas la meilleure solution pour l’ensemble des parties, en conjuguant enfin économique et sportif ?

Une ressource financière inestimable pour le PSG et un rempart au fair-play financier

Estimé en décembre 2019 à 200 millions d’euros (180 selon la plus récente, sûrement en raison du Covid-19), Mbappé constitue sans aucun doute un trésor de liquidités pour le club parisien. Cet argument financier pourrait néanmoins être contrecarré très facilement. En effet, avec la participation de QSI au capital du club et les retombées marketing de Mbappé pour le PSG, il y a fort à parier qu’un tel argument ne soit pas suffisant pour convaincre la direction parisienne.

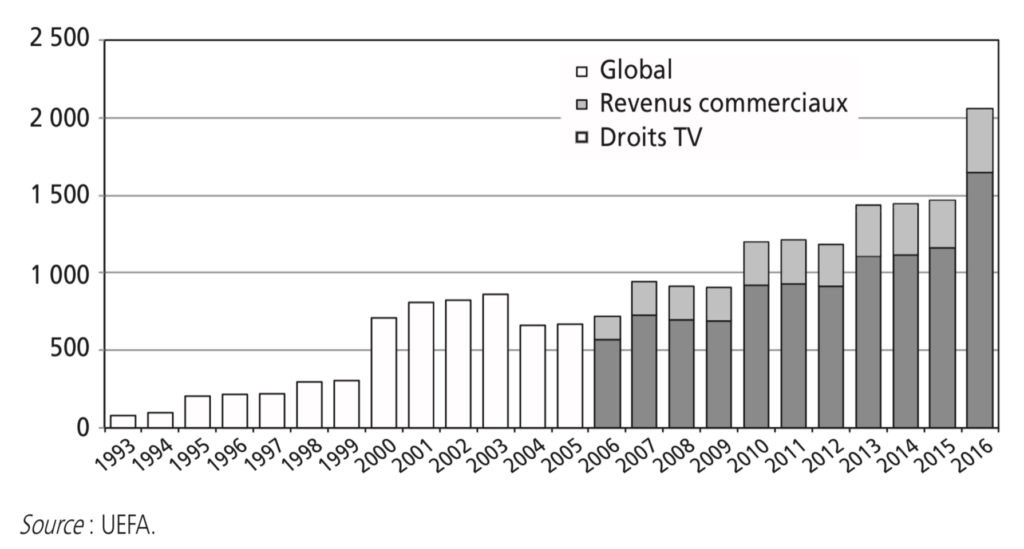

Mais à y voir de plus près, une telle vente pourrait s’avérer formidable pour le PSG, car elle constituerait un véritable pied de nez au fair-play financier. Combien de transferts celui-ci a-t-il fait capoter au PSG ? Fabinho, Oblak, Kanté, De Ligt (en partie) pour ne citer qu’eux. Or, cette menace du fair-play financier pèse justement sur le PSG à la suite des centaines de millions d’euros dépensés pour Neymar et Mbappé. En effet, le fair-play financier ne vise pas à empêcher les clubs de dépenser. La volonté de l’UEFA est d’assurer une comptabilité saine pour les clubs, en l’obligeant à ne pas dépenser plus que ce qu’elle reçoit.

Ainsi, d’un point de vue strictement comptable la vente de Mbappé augmenterait considérablement ce que le club « recevra ». Il sera alors d’autant plus libre dans ses dépenses.

Un tel transfert pourrait en plus ouvrir des possibilités sur le marché des transferts. Vendre Mbappé serait donc une solution pour reconstruire un effectif trop pauvre à certains postes, tout en étant dans les clous du fair-play financier. D’ailleurs, le PSG n’est pas le premier club à se retrouver face à un tel dilemme.

La Juventus Turin, en 2001, s’était retrouvé dans la même situation avec Zinedine Zidane. Alors que ce dernier était au sommet de son art mais avait des envies d’ailleurs, la Juventus avait accepté de s’en séparer contre la somme de 77 millions d’euros….au Real Madrid . Cet argent avait été investi dans l’achat de Lilian Thuram, Buffon et Nedved (ballon d’or 2003). Résultat : 2 titres de champions d’Italie en 2002 et 2003 et une finale de Ligue des champions perdues au tirs aux buts, alors que 9 joueurs de son effectif sont nommés pour le Ballon d’Or en 2005 . Un choix pragmatique mais concluant dont pourrait s’inspirer le PSG.

Un casse-tête tactique inhérent au PSG

S’il y a bien un défi que Thomas Tuchel n’aura jamais réussi à surmonter au PSG (avec le fait d’imposer des légumes à Jésé), c’est le positionnement tactique de Mbappé. Un coup à droite, un coup à gauche, le tout en passant par le centre, force est de constater que depuis 2 ans, Mbappé a plus joué le rôle d’un essuie-glace que de joueur de football.

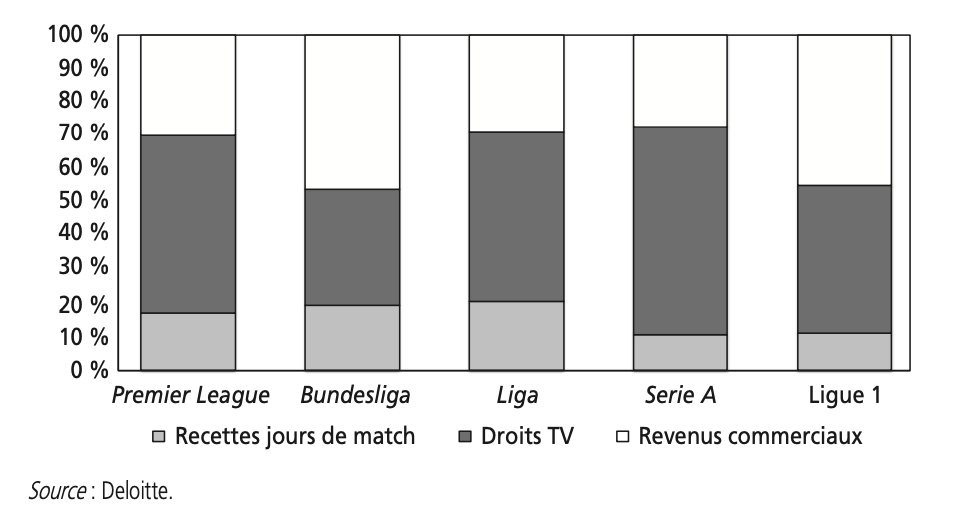

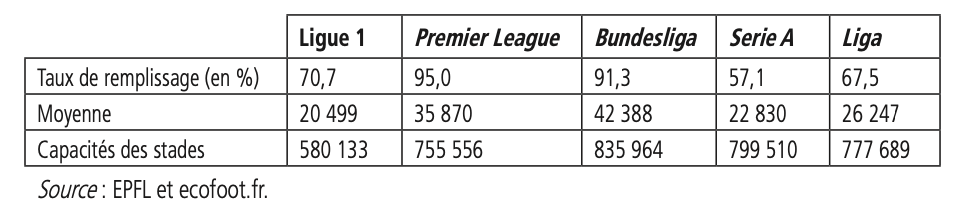

Mais il faut dire que la manière dont l’effectif du PSG a été construit n’a pas du tout aidé le technicien allemand. Extrêmement rapide, fort sur ses appuis, fin et technique, friand des ballons en profondeurs mais aussi très bon devant le but, les qualités footballistiques de Mbappé lui donnent un profil très polyvalent, sans doute trop. Ses qualités font ressortir surtout un cruel besoin de verticalité et donc de profondeur. Or le jeu parisien, souvent imposé par une Ligue 1 trop faible avec des équipes trop basses sur le terrain, empêche cela.

De plus la composition de l’effectif du PSG n’a fait qu’aggraver les choses. D’un côté, Neymar fait qu’évoluer son jeu vers l’axe, empêchant Mbappé d’y évoluer en soutien d’un attaquant comme il le faisait à Monaco; de l’autre, Di Maria se révèle très performant lorsqu’il est placé à droite.

Un positionnement en 9 semble alors plus adéquat pour l’ancien Monégasque. Mais le constat nous dit aujourd’hui l’inverse : les performances du joueur n’ont fait que décevoir à ce poste. D’une part en équipe de France, où ses titularisations à ce poste se sont révélées beaucoup moins bonnes qu’à droite. D’autre part, avec le PSG, qui a finalement dû se résoudre à acheter Mauro Icardi et se faire prêter Moise Kean pour répondre aux besoins à ce poste.

Pour toutes ces raisons, l’heure est vraiment à se demander si le casse tête tactique de Mbappé au PSG ne possède tout simplement pas de solution.

Une convergence exceptionnelle des intérêts économiques et sportifs

Vendre des joueurs pour renflouer les caisses ? Investir sur une pépite au risque que ses performances s’avèrent décevantes ? Toute la difficulté de la gestion d’un club, spécialement dans le football est de faire un choix face à ces deux questions. Le rôle d’une direction est donc avant tout un rôle d’arbitre entre ces deux intérêts.

Vendre des joueurs pour renflouer les caisses ? Investir sur une pépite au risque que ses performances s’avèrent décevantes ? Toute la difficulté de la gestion d’un club, spécialement dans le football est de faire un choix face à ces deux questions. Le rôle d’une direction est donc avant tout un rôle d’arbitre entre ces deux intérêts.

A une époque ou les intérêts sportifs et économiques des clubs ont tendance à s’opposer, le PSG a donc ici l’occasion unique de faire converger les deux. En effet, alors que le départ d’un top joueur est en général le fruit d’une dépréciation de l’effectif, le PSG pourrait sortir renforcé de cette opération.

Libérer de la place dans le vestiaire, utiliser l’argent de la vente pour acheter un arrière gauche, un arrière droit et un défenseur central, les intérêts sportifs du PSG seraient ainsi parfaitement remplis, le compte bancaire avec. Ainsi, au delà de l’équipe, c’est toute la capacité de gestion du club dont il est question, aussi bien pour Leonardo que pour la direction qatarie. Au vu des problèmes du PSG, renforcer « la fameuse institution parisienne » apporterait de la crédibilité à des dirigeants très souvent critiqués.

Neymar-Mbappé : une cohabitation touchant à ses limites

Très amis sur et en dehors des terrains, actifs sur les réseaux et manifestement complémentaires dans le vestiaire, la relation Neymar-Mbappé a tout d’une belle histoire, parfois même fraternelle. Oui mais voila : le petit grandit et risque très rapidement, de se retrouver dans l’ombre du grand.

Si Mbappé veut devenir le joueur qu’il souhaite être, il ne pourra s’inscrire dans l’ombre de Neymar bien longtemps. En effet, transféré pour 222 millions dans ce qui est considéré comme le transfert du siècle, Neymar constitue la véritable figure de proue du projet parisien. Le brésilien représente le projet parisien, aussi bien dans ses qualités que dans ses turpitudes : Neymar c’est le PSG. Un tel problème se traduit parfaitement sur le terrain : le Roi comme le surnomme les supporters parisiens a tendance à attirer la lumière sur lui par ses dribbles, ses coups d’éclairs, au détriment d’un collectif et surtout de Mbappé.

Au-delà, la double présence de Mbappé et de Neymar paraît devenir progressivement trop lourde pour le PSG. En prenant de plus en plus importance, ces deux protagonistes ne sont-ils pas devenus plus grand que le club lui-même ? A ce titre, vendre Mbappé permettrait aussi au PSG d’alléger un vestiaire trop dur à gérer et à porter.

Le Real Madrid : destination parfaite pour un destin écrit

Il est connu de tous que l’histoire entre le Real Madrid et Mbappé a débuté en 2017 et ne s’est jamais réellement terminée. Alors que la plupart des médias reconnaissent que le jeune prodige est régulièrement en contact avec Zinedine Zidane, un transfert au Real Madrid semble écrit, tant les besoins de chacun des parties seraient comblés.

En effet, l’effectif madrilène se trouve être de plus en plus vieillissant alors que les récentes recrues ne semblent pas être au niveau des ambitions du club. Bref, le besoin d’un nouveau souffle se fait ressentir alors que les saisons de transition s’enchainent. Ce constat fait : qui d’autres qu’un attaquant, de 21 ans, fraichement champion du monde et considéré comme le plus grand espoir mondial, pour incarner ce renouveau ? Qui d’autre que Mbappé, avec tout ce qu’il incarne, aussi bien d’un point de vue marketing que footballistique, peut permettre à ce club de revenir sur le toit de l’Europe ?

En outre, le football pratiqué par le Real Madrid, sous Zidane ou un autre, semble convenir parfaitement au jeu de Mbappé. S’inscrivant dans une liga joueuse et technique, la profondeur et la verticalité, tant voulues pour un épanouissement de Mbappé, y sont particulièrement présentes. Le Real Madrid semble donc être la destination toute tracée pour Killian Mbappé. Reste cependant à savoir si la pandémie actuelle ne risque pas d’empêcher le Real Madrid de mettre les plusieurs centaines de millions d’euros qui seront demandés par le PSG pour s’offrir le Parisien.

Pour toutes ses raisons, un transfert de Mbappé aurait comme singularité de rendre services aux trois parties concernées, les deux clubs et le joueur, tant quant aux besoins économiques qu’à leurs projets sportifs respectifs. Quoiqu’il en soit, à bientôt 22 ans et alors que Douglas Coupland déclarait « qu’on emploie sa jeunesse à s’enrichir, et la richesse à rajeunir », Mbappé ferait bien de son coté, de se soucier de son avenir.